Qualche giorno fa, tramite un sondaggio social, ho chiesto quali fossero le tematiche ancora poco affrontate e chiacchierate dagli psicologi.

I risultati mi hanno lasciata stupita. Come è possibile che nel bel mezzo di una lunghissima e provante pandemia, noi psicologi non abbiamo parlato abbastanza di concetti come stress, burnout, mobbing e simili? Dopo un attento esame di coscienza mi sono resa conto che ne abbiamo parlato, ma focalizzandoci quasi esclusivamente su un aspetto. Quello della resilienza.

Ho deciso quindi di dedicare una serie di articoli al mondo dello stress e delle sue manifestazioni, sperando sia di una qualche utilità per qualcuno.

Iniziamo dicendo che il concetto di stress fa parte della letteratura medica da poco più di cinquanta anni: il termine, inglese, così come tanti altri termini lo abbiamo preso in prestito dall'ingegneria e sta ad indicare lo sforzo a cui è sottoposto un materiale.

Negli organismi viventi rappresenta l’insieme delle reazioni adattative ad eventi potenzialmente dannosi, a situazioni difficili o a compiti da portare a termine. In condizioni particolari, la reazione da stress si può trasformare da risposta adattativa in importante co-fattore patogenetico per numerose patologie, sia somatiche che psichiche.

Ma come funziona questo processo di adattamento?

Secondo la Sindrome Generale di Adattamento allo stress di Hans Selye a fronte di uno stimolo stressogeno (di qualsiasi natura) si attraversano quattro fasi ben distinte:

- Fase di shock

- Fase di contro-shock

- Fase di resistenza

- Fase di esaurimento

Fase di shock: lo stimolo stressogeno si presenta nella nostra vita come un fulmine a ciel sereno, c’è quello che è definito l’effetto sorpresa. Che succede dentro di noi? Il nostro sistema nervoso accusa il colpo. Come? Con la perdita del tono muscolare, l’aumento della frequenza cardiaca, la caduta della pressione arteriosa e della temperatura corporea.

Fase di contro-shock: il mio organismo si attiva per mobilitare tutti quei meccanismi fisiologici di difesa che, in pratica, ribaltano le reazioni fisiologiche della fase di shock. In altre parole il corpo si prepara a fronteggiare, a combattere l’avversità.

Fase di resistenza: il mio organismo combatte l’evento stressogeno e tutti quei sintomi iniziali della fase di shock migliorano e/o scompaiono. Nel frattempo però, essendo il mio organismo impegnato a combattere questa crisi dovuta allo stimolo stressogeno, si verifica anche una diminuzione nella resistenza ad altri stimoli nocivi eventualmente presenti. Quanto il mio organismo può resistere in questa modalità? Dipende da due fattori. Da quanto dura la situazione stressante nella mia vita e da quanto sono performanti le mie abilità di difesa.

Fase di esaurimento: Se la situazione stressante continua e l’organismo non ha più energie per sostenere le difese, si assiste ad una perdita graduale della capacità di adattamento allo stressor. È in questo caso che si verifica l’insorgenza di patologie psicosomatiche di vario tipo, con alterazioni permanenti o, nei casi più gravi, la morte.

Come anticipato in prima battuta, senza stress non c’è vita. E non tutto lo stress viene per nuocere.

Lo stesso Selye ne identifica diverse tipologie: eustress, overstress, distress, understress.

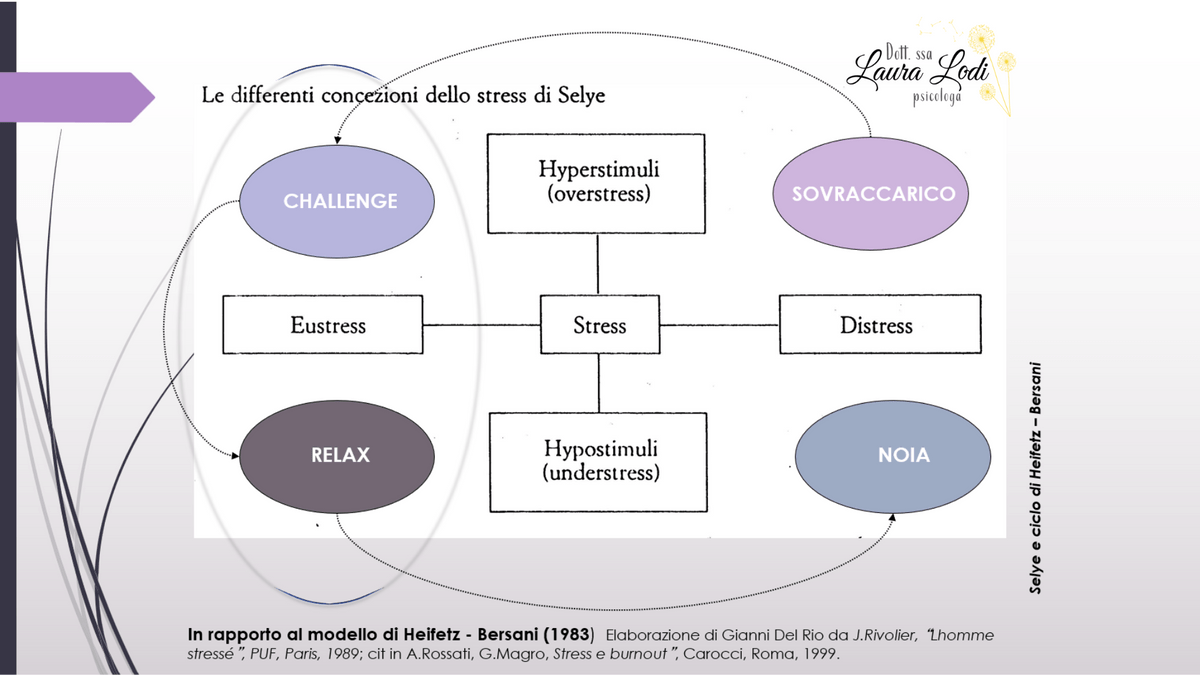

Per esemplificare al massimo i concetti, aiutiamoci con una diapositiva.

Se partiamo dal centro (il rettangolino con scritto stress) e ci muoviamo sull’asse orizzontale vediamo che a sinistra troviamo l’eustress (stress positivo o adattivo) e a destra il distress (stress negativo o disfunzionale).

Se ci spostiamo invece sull’ asse verticale, in alto troviamo l’overstress (una condizione di iperstimolazione) e in basso troviamo l’understress (una condizione di ipostimolazione).

Ora concentriamoci sul lato sinistro dell’immagine.

Quando ci troviamo ad oscillare tra eustress e overstress (quadrante superiore sinistro) generalmente la nostra vita è piena di stimoli e sfide che riusciamo a fronteggiare senza sentirci sopraffatti. Siamo in una condizione di "challenge". Come ci rendiamo conto che siamo in questa condizione? Quando alla domanda “come stai?” possiamo rispondere “bene, è un periodo pienissimo ma anche soddisfacente”.

Quando oscilliamo tra l’eustress e l’understress (quadrante inferiore sinistro) possiamo dire che la nostra vita è in un momento di relax. Non scoppiamo di stimoli e impegni, il ritmo delle nostre vite è sereno e pacato.

Che succede invece quando ci spostiamo sul lato destro dell’immagine?

Abbiamo a che fare con il distress, ovvero lo stress nocivo.

Se oscilliamo tra distress e overstress (quadrante superiore destro) siamo decisamente in un momento di sovraccarico. Nell’immaginario comune, lo stress è riconducibile unicamente a questa condizione di sovraccarico.

Se infine, invece, oscilliamo tra distress e understress (quadrante inferiore destro) siamo in un momento di noia. Un momento di noia in cui non ci sentiamo soddisfatti di nulla, la nostra vita ci appare monotona e senza sapori e colori.

È importante sottolineare che tutte e quattro le condizioni (challenge, relax, sovraccarico e noia) sono normalmente presenti nel ciclo vitale di un essere umano. Generalmente si arriva in terapia quando siamo in una fase di sovraccarico o di noia e sottostimolazione.

È in queste occasioni di stress nocivo che ci si mette maggiormente in discussione e si avviano più facilmente processi di cambiamento positivo.

Questo articolo ti è stato utile?

Commenta e/o condividi ;)